本記事では、種類によって性格や飼いやすさが異なる人気の高い5種類のハムスターについて、性格や特徴を解説するとともに、ペットショップでの店長経験を活かした「健康な個体の選び方」についてもご紹介します。

ハムスターを迎えるときペットショップには夕方以降に行くのがおすすめ

ハムスターを選ぶ際、日中にペットショップへ足を運ぶ方も少なくないでしょう。しかし、ペットショップにはなるべく夕方以降に行くことをおすすめします。

まずは、その理由について解説します。

夜行性のハムスターの様子は昼間には分かりづらい傾向にある

ハムスターは夜行性で、基本的には昼間に寝ていることが多いです。そのため、朝や昼間だと活発に動いている姿が確認できません。

また、寝起きだと機嫌が悪い子も多いです。機嫌が悪いと温厚な性格のハムスターでも、逃げたり噛み付いたりすることがあるため、本来の性格を判断するのが難しいでしょう。

17時以降がおすすめ!活発な様子を見ながら選ぶのがポイント

ハムスターの性格や健康状態を正確に判断するためにも、ハムスターが活発に動きやすい17時以降にペットショップにいくことをおすすめします。

ペットショップによって閉店時間が異なるため、事前に確認しておきましょう。

ペットショップで健康なハムスターを選ぶときにチェックするポイント

せっかくハムスターを家族の一員として迎え入れるなら、長生きしてもらうためにも健康な子を選びたいものです。健康なハムスターを選ぶためには、いくつかチェックするポイントがあるため、詳しく解説します。

目の周りが汚れていないか

目の周りに、涙や目やにが固まって汚れている場合、結膜炎や角膜炎などの目の病気を持っている可能性があります。

病気のハムスターを選ばないためにも、まずは目を確認して、綺麗な状態でしっかりと目が開かれている個体を選ぶことをおすすめします。

耳が倒れていないか

ハムスターは、体調が悪いと耳が倒れたりシワシワになったりすることが多いです。元から耳が倒れている子もいますが、加えて元気がない場合は、何かしらの病気や体に異変がある可能性が考えられるため、要注意です。

そのため、耳の状態をチェックして、耳がピンと立っているハムスターを選ぶことをおすすめします。

4本の前歯が綺麗に生えているか

ストレスが原因で、歯軋りをしていたりケージを噛んでいたりする可能性があるため、歯が折れていたり欠けていたりする場合も注意が必要です。また、カルシウム不足も歯が欠けやすい原因だといわれています。

そのままにしておくと、「不正咬合」や「歯周病」を発症する場合があります。また、ストレスが溜まっていることから、皮膚病になるリスクも考えられます。

そのため、4本の前歯がしっかりと綺麗に生えているハムスターを選ぶことをおすすめします。

しっかりと歩けているか

ハムスターが不自然な歩き方をしていたり、足を引きずっていたりする場合も注意が必要です。歩き方に異常が見られる場合は、「運動不足で爪が湾曲している」「打撲やねんざによって手足が腫れている」「骨折をして手足が不自然に曲がっている」といったことが考えられます。

歩いている姿や回し車で走っている姿を確認し、不自然な動きがない個体を選ぶと良いでしょう。

下痢をしていないか

ハムスターが下痢をしている場合、「ウイルス」「細菌」「寄生虫」などに感染している場合があります。

お尻の周りをチェックして、濡れたり汚れたりしている場合は下痢をしている可能性があるため注意しましょう。

また細菌が原因となって下痢をしている場合は、他のハムスターにも感染します。そのため、同じゲージに入っているハムスターにも注意が必要です。

毛並みが良いか

脱毛や薄毛、フケがみられる場合や毛にツヤがない場合は、「栄養が取れていない」「ストレスが溜まっている」「皮膚病」などが原因に挙げられます。

そのため、ツヤがあって毛並みがいい個体を選ぶと良いでしょう。

また、皮膚病にかかってしまっていることで、毛並みに異常がみられる場合は、他のハムスターにも感染している可能性があります。他のハムスターの皮膚状態も、しっかりと確認しておきましょう。

ペットショップ店長経験者が教える!ハムスターを上手に選ぶコツ

ハムスターを一度購入すると2年から3年の間、一緒に生活をすることになります。ここでは、なるべく飼育がしやすくなるよう、上手なハムスター選びのコツについて解説します。

良いペットショップでハムスターを探す

ハムスターを上手に選ぶためには、購入するペットショップの選び方も重要になります。安心してハムスターを購入できる、良いペットショップの特徴をご紹介します。

店員さんの知識が豊富か要確認

店員さんの知識が豊富な場合は、しっかりとした飼育環境を整えている可能性が高いです。ハムスターの種類や体調に合わせて、しっかりと管理を行っているため、それぞれの個体の健康面についても安心して購入できます。

店員さんの知識が豊富かを判断するために、個体ごとの性格や特徴、飼育方法などを質問してみましょう。どんな質問にも的確に答えてくれる店員さんであれば、知識が豊富といえるでしょう。

店内の臭いがきついペットショップは要注意

店内の臭いがきついペットショップは注意が必要です。動物のケージ内の掃除や、ハムスターの手入れなどをしっかり行っていないことが考えられます。

清潔な環境で飼育されていなければ、病気になりやすい個体なども多いでしょう。

そのため、店内の臭いがきつくなく、ケージの中もしっかりと掃除されているペットショップを選ぶことをおすすめします。

店員さんとコミュニケーションをとって特徴を聞いてみる

良いハムスターを選ぶためには、店員さんとコミュニケーションをとることが大切です。しっかりとコミュニケーションをとって、ハムスターの飼育について疑問に思ったことを聞いてみましょう。具体的に、どんなことを聞けばいいのかについて紹介します。

ハムスターがどんな性格なのかを聞く

ハムスターは、個体ごとに性格が異なります。ペットショップには、おとなしい子もいれば、やんちゃで活発な子、臆病な子などさまざま性格の個体が販売されています。

飼育経験がなければ尚更、目で見て判断することは簡単ではありませんが、自分に合った性格の子を選ぶために、気になったハムスターの性格についてしっかり聞いておきましょう。

- どんな性格をしているのか

- 触られても平気か

- 人に噛み付くか

飼育方法や注意点などを聞く

初めてハムスターを飼う場合は、飼育方法や注意点などを質問してみましょう。

- エサの量や与えるタイミング

- 部屋の温度や湿度

- ケージを置く場所

- 触り方や触る際の注意点

- 外出時の注意点

- 子供がいる場合に注意すること

- 他のペットがいる際の注意点

これらの飼育方法や注意点を押さえておくだけでも、ハムスターにストレスを与えることなく飼育ができます。

ハムスターを実際に触って性格を確かめるのもおすすめ

ハムスターを触ったときの反応によって、飼ったことがない人でも性格の傾向を掴むことが可能です。

紹介する反応と性格が必ず一致するわけではありませんが、実際に触ったときの反応の中から3つのパターンを挙げて、性格の傾向について解説します。

噛み付いてくるのはなつきにくい子

いきなり近づいてきて噛み付いてくる子は、人の手を敵とみなしている場合があり、警戒心の強い性格だと考えられます。そのため、人になつくのは時間がかかるでしょう。また、ケージ内の掃除をする際も噛まれてしまうリスクがあります。

飼育していくうちに慣れて噛まなくなることも考えられますが、初心者の方や、ハムスターに触わりたい方が飼うのにはハードルが高い可能性があります。

自分から手に寄ってくるのは人に慣れている子

手を出すと積極的に匂いを嗅いだり、すり寄ってきたりする場合は、人に慣れているハムスターだといえます。人の手を敵とみなしていないため、触らせてくれる子が多い傾向があります。

また、手のひらに自分から乗ってくる場合は、非常になつきやすいため、飼いやすさの観点からおすすめできる性格であることが考えられます。

ハムスターに触って積極的にスキンシップを取りたい方は、こういった反応をする子を選ぶといいでしょう。

触ろうとすると逃げたり飛び退いたりするのは臆病な子

手を出しただけで逃げたり飛び退いたりするのは、性格が臆病なハムスターです。

臆病なハムスターは、ストレスがかかりやすいのも特徴として挙げられます。そのため、こういった子を飼育する際は、大きな音などでびっくりさせないように注意が必要になります。

また、人に慣れるまで時間がかかるため、初心者にはあまりおすすめできません。

ペットとしての人気が高いハムスターの種類と性格

ここでは、ペットとして人気の高いハムスターを5種類紹介します。

- 特徴

- 人気のポイント

- 性格

- かかりやすい病気

上記について品種ごとに分けて解説するため、自分に合ったハムスター選びの参考にしてください。

ゴールデンハムスター

ゴールデンハムスターは、体長15cm〜17cmとハムスターの中でも大きめの品種です。

体格が大きくて、チャーミングな後ろ姿に人気があります。

性格は穏やかで人に慣れやすいため、臆病で噛んでくる子はあまりいません。おとなしい性格で初心者でも飼いやすく、触れ合いながらスキンシップがとれます。子供やハムスターの飼育に慣れていない方でも、安心して飼える品種だといえます。

ゴールデンハムスターだけがかかりやすいという病気はありません。ハムスター全般がかかりやすい、脱毛やフケ、湿疹、かゆみなどの皮膚病、不正咬合、頬袋脱などに注意しましょう。

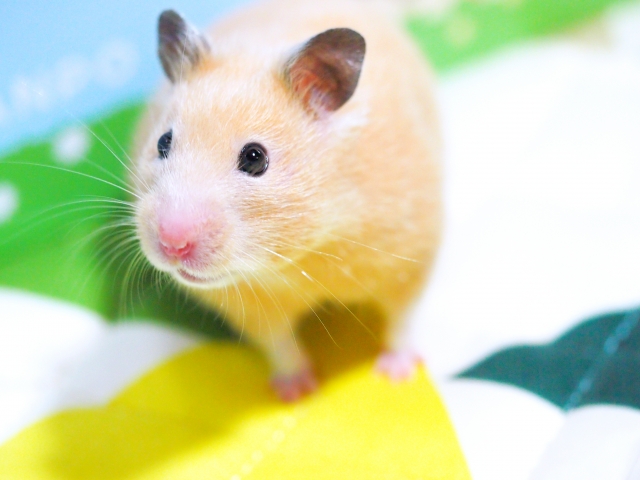

キンクマハムスター

キンクマハムスターは、ゴールデンハムスターを改良した品種です。基本的な特徴は同じですが、体長18〜19cmとゴールデンハムスターよりも体つきが大きいのが特徴です。

アプリコット色の美しい毛並みが魅力的で高い人気を誇っています。食欲旺盛な子が多く、餌を食べている姿が愛らしいのも人気のポイントです。

性格は基本的に温厚で人に慣れやすいですが、中には神経質で臆病な子もいます。そのため、急に触られると攻撃や威嚇をする場合もあります。

体つきが大きく食欲旺盛な子が多いため、食べすぎで肥満症になってしまうことも少なくありません。餌やおやつの与えすぎに注意しましょう。

キンクマハムスターの性格や、詳しい飼育方法についてはこちらの記事でも解説しています。合わせてご確認ください。

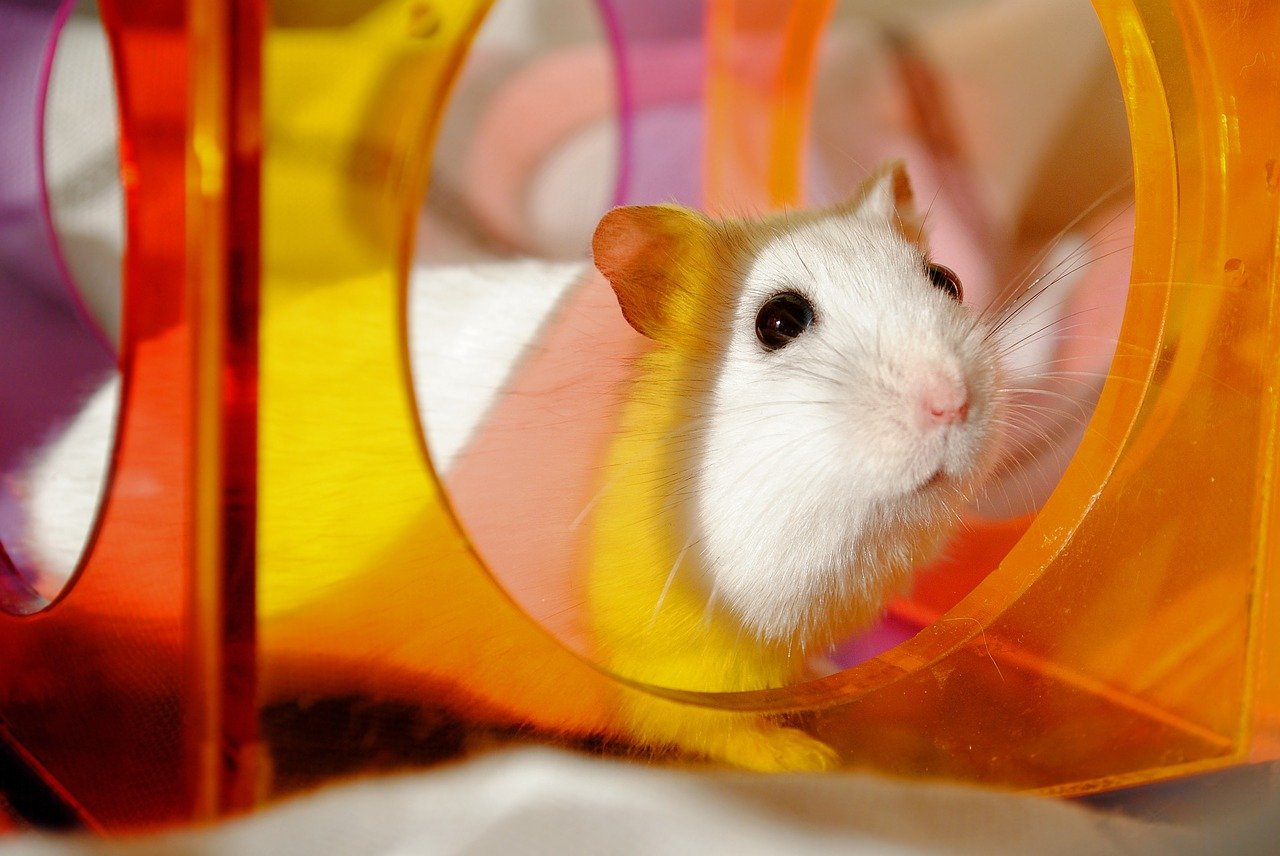

ジャンガリアンハムスター

ジャンガリアンハムスターは、体長10cmほどで体重30〜50gの小型ハムスターです。寒い地域で生まれた品種で、体温を保つために足裏にも毛が生えているのが特徴です。

小さい体でちょこちょこと動き回る姿に人気があり、手のひらに乗せて可愛がることもできます。きちんとトイレを覚える子が多く、掃除が楽なのも魅力のひとつです。

基本的には温和で人なつっこい性格ですが、縄張り意識が強い傾向があります。そのため、多頭飼いだと喧嘩をすることもあるでしょう。

また、臆病な性格の子も多く物音などにも敏感です。そのため、ストレスがかかったり怪我をしてしまったりしないように、単体で飼育することをおすすめします。

臆病な性格でストレスを溜めやすいため、下痢や肥満、ストレス性脱毛などにかかりやすいので注意しましょう。

ジャンガリアンハムスターの毛色ごとの違いや、なつきやすくなる飼い方については下記記事も合わせてご確認ください。

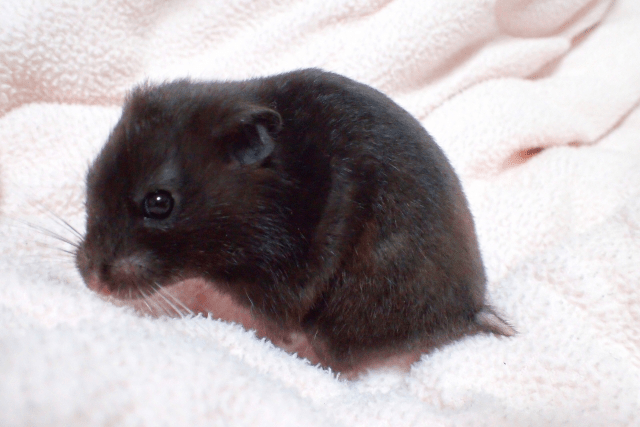

クロクマハムスター

クロクマハムスターはゴールデンハムスターを改良した品種で、基本的にはゴールデンハムスターと同じ特徴をもっています。

ゴールデンハムスターとの違いとして挙げられるのが、チャーミングな真っ黒な毛並みで、おっとりした愛らしい動きが人気のポイントです。賢くてトイレもすぐに覚えてくれるため、飼育の手間がかかりません。

性格は温厚でマイペースなため、初心者でも飼いやすいです。ただし、縄張り意識が強いため、多頭飼いはおすすめできません。

ゴールデンハムスターと同様に、ハムスター全般がかかりやすい病気に注意しましょう。

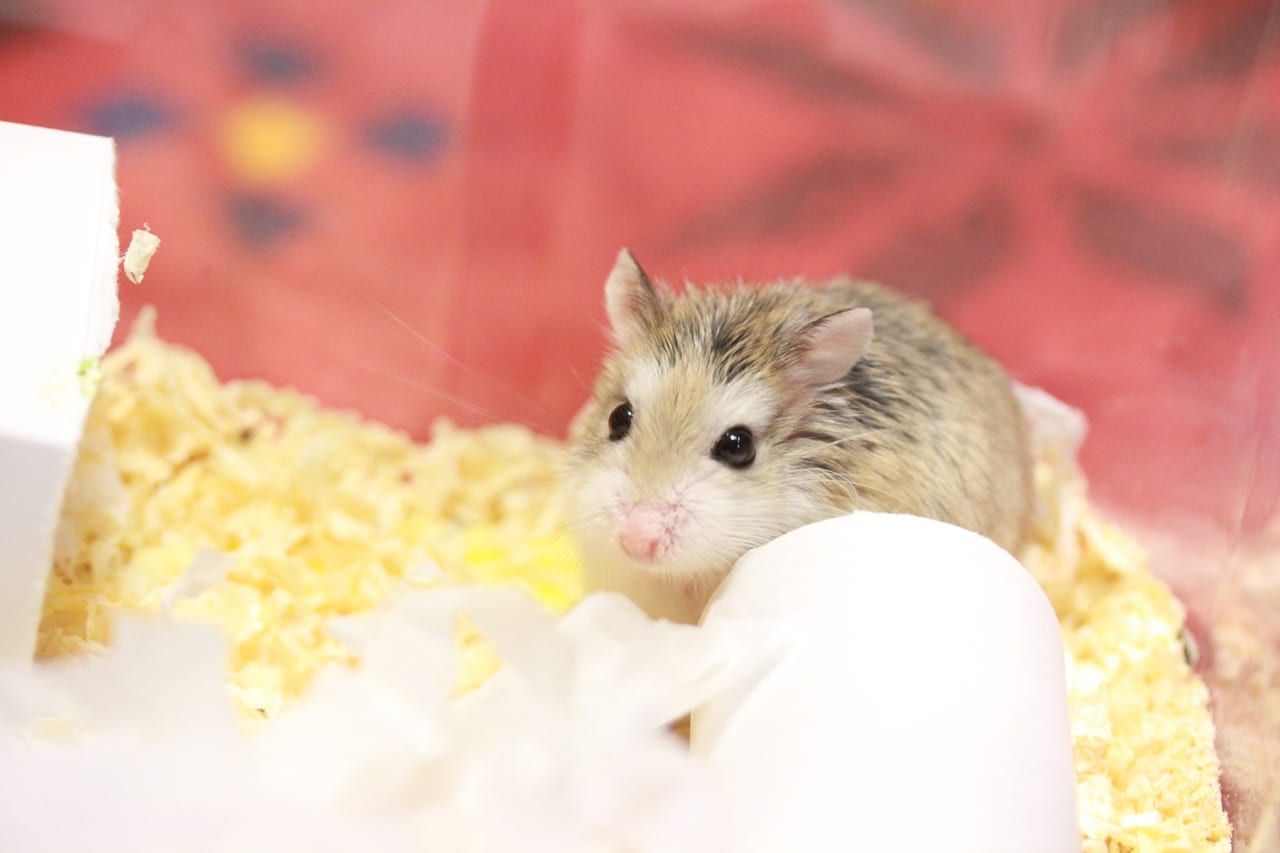

ロボロフスキーハムスター

ロボロフスキーハムスターは、体長6〜10cmで体重15〜30gと、世界最小と呼ばれている品種です。背中の毛が茶色、お腹の毛が白、目の上に眉毛のような白いパッチがあります。

小さい体で、素早く動き回る愛らしい姿が人気のポイントです。回し車を使う姿も頻繁にみられるため、活発な動きを楽しみたい方におすすめです。

性格は臆病で神経質なため、触ろうとすると怯えて逃げます。しかし、噛み付くなどの攻撃性は少ないです。また、縄張りにマーキングをする習性の名残でトイレを覚えにくく掃除が大変なため、ハムスターの飼育に慣れている方におすすめの品種です。

ロボロフスキーハムスターは、下痢をしていたら注意が必要です。他のハムスターでも下痢はよく起こりますが、体が小さいため命に関わる場合もあります。

水のような下痢や、お尻の周りが濡れたり汚れたりしている場合はすぐに病院に連れて行きましょう。

まとめ|ハムスターの将来的な治療費にはペット保険で備えると安心

この記事では、人気のハムスターの紹介や選び方について解説しました。

ハムスターを選ぶ際は、健康で自分に合った性格の個体を選ぶことをおすすめします。

一方で、健康なハムスターを選んでも、病気にかかって将来的に治療費が必要になる可能性も低くはありません。

ハムスターの種類ごとに、かかりやすい病気も異なるため、ハムスターも加入できるペット保険で備えておくと安心して飼い続けることができるでしょう。

下記記事では、ハムスターが加入できるペット保険について、各社の具体的な補償内容や利用者の口コミなどを紹介しています。合わせてご覧ください。